这个地区多元共生的历史,直接戳穿了西方“二元对立”的谬论!

发布时间:2025-05-16 12:47:15 作者:包头热力

中华文明是多元一体的伟大文明形态,是农耕文明、草原文明、海洋文明交融共生的璀璨结晶。在这幅壮丽的文明画卷中,内蒙古地区作为草原文明与农耕文明的交汇地带,自古以来就与中原大地血脉相连、休戚与共。

近年来,某些西方学者别有用心地将中国边疆地区与中原割裂开来,炮制出所谓的“边疆-内地二元对立论”和“农耕-游牧永恒冲突论”等谬论。这种刻意曲解历史的论调,不仅粗暴割裂中国各民族交往交流交融的历史脉络,更妄图否定中华文明的内在共生性。然而,这些违背历史事实的谬论,终将在铁一般的历史真相面前不攻自破!

▲内蒙古自治区通辽市科尔沁区丰田镇车力花村村民的小院里处处晾晒着玉米。新华社记者 连振 摄

(一)

边疆与内地是一个整体

在大一统的历史实践中,“四夷”不断被纳入“中国”,四海混一、合为一家,故边疆与内地是一个有机整体,而非政权分界。那些依靠臆想,将边疆置于中国疆域之外、企图模糊国家主权的学说,是毫无历史依据的。

早在新石器时代,发源于东北地区西南部、北起内蒙古中南部地区的红山文化就在与其他文化的碰撞交流中熠熠生辉,其玉龙形象更是中国人自称为“龙的传人”的最初雏形。

▲红山玉龙“家族”增添新成员。图为2024年内蒙古赤峰市敖汉旗下洼镇元宝山积石冢遗址出土的玉龙。新华社发

西周时期,周宣王派兵抵御猃狁(xiǎn yǔn,犬戎诸族的旧称),《诗经·小雅·出车》记载“天子命我,城彼朔方”。周朝的势力触角已到达鄂尔多斯高原。

春秋战国时期,燕、赵等国都在今内蒙古自治区境内修筑了长城并设郡管理。

秦朝“略取河南地”(秦汉时期的“河南地”大致包括今内蒙古中南部、陕西西北部、宁夏东部地区),设北地郡、上郡、九原郡等郡对内蒙古部分地区进行有效管理,使之成为统一多民族国家的重要组成部分。

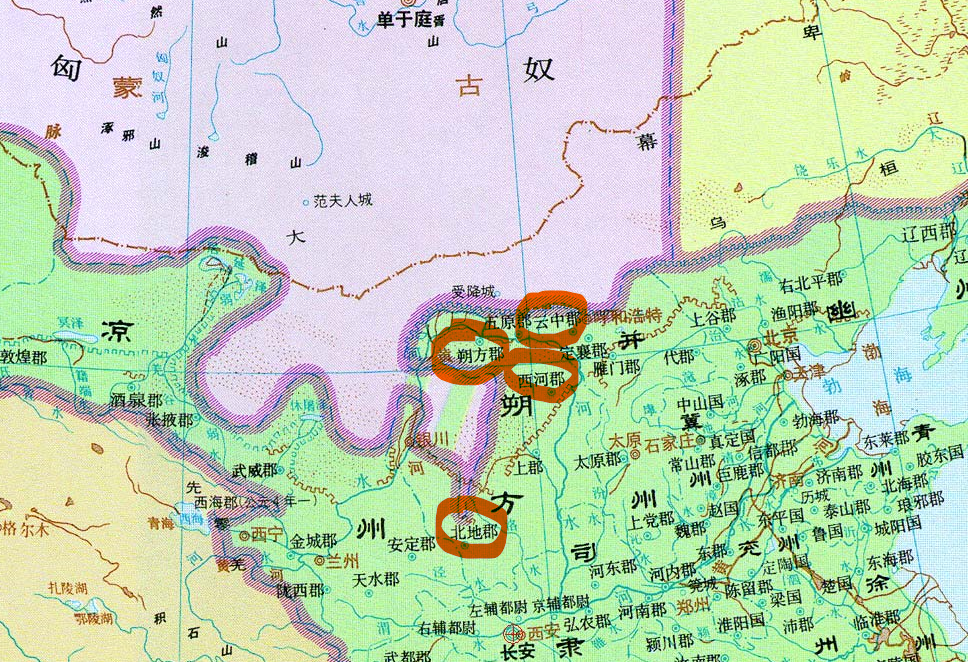

汉朝为安置内附的匈奴部众,“分徙降者边五郡故塞外,而皆在河南,因其故俗,为属国”,其中朔方、云中、西河、北地属国均位于现内蒙古自治区境内。

▲西汉时期设置的朔方、云中、西河、北地等北方边郡。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

及至隋唐,突厥附隋后,隋朝整顿秦汉以来的行政建制,在内蒙古中西部复置五原郡、朔方郡、定襄郡等郡县,北部则与突厥保持密切的宗藩关系。

唐朝时期,东突厥亡国,部众大部分南下降唐,贞观三年,“自塞外来归及突厥前后内附、开四夷为州县者,男女一百二十余万口”,此后又有陆续归附的突厥人,人口迁移规模庞大。

唐朝就地设置顺、祐、化、长四州都督府及定襄、云中都督府,对突厥降部实行羁縻统治。后又设置燕然都护府管理漠北铁勒诸部,与单于都护府形成南北分治。

▲唐代卧鹿纹金花银盘,1976年出土于赤峰市喀喇沁旗。此盘器型大,工艺精美,图案保留浓郁的草原文化特点,为中原文化与北方游牧文化相结合的实物见证。

明代中后期,朝廷曾多次与蒙古各部断绝通贡,但民间私下的经贸交流从未中断。明朝的墩军“往往出入虏中,与之交易,久遂结为腹心”,在长期的民间私相贸易中,边疆地区百姓从经济相依发展到情感联结,甚至出现了“虏代墩军瞭望,军代达虏牧马”的场景。

北方的九边重镇,既为防御作战,同时也主持互市。长城沿线的宣府张家口堡“堡人习与虏市,远商辐辏其间,每市,万虏蚁集,纷纭杂错”,即是隆庆和议后互市的繁荣景象。这些军事要塞逐渐从防御工事转变为各族群众交往交流的贸易点。

清代将长城南北归于统一国家的管理之下,长城的军事防御功能逐渐弱化,转变为内地与蒙古地区的行政边界和贸易通道。清廷通过差异化的边疆政策巩固统治,使蒙古地区成为维护统一多民族国家的可靠力量。

▲清代翁牛特左翼札萨克银印,是康熙皇帝颁赐给栋岱青郡王重孙的官印。翁牛特旗位于今内蒙古自治区赤峰市境内,是清代首封的13个札萨克旗之一。(图片来源:国家民委官网)

这一时期,边疆与内地联系日益紧密,政府初期的封禁政策,无法阻止民人“越界开垦”,到乾隆七年(1742年),归化城郊已是“开垦无复隙土,大成村落”。可见边疆地区民族的交往受到政府的宏观管控,但更多的是边疆地区百姓自发、细碎、日常的你来我往。

内蒙古虽地处北疆,但始终是中国不可分割的一部分。中国历史呈现“边缘与中心互动交融”的共同体特征,边疆不指向分离,而指向汇聚,其主流趋势是内聚与融合。这一过程并非线性发展,但最终形成了多元一体的中华民族共同体。

(二)

多元文化共生共荣

内蒙古地区作为我国典型的农牧交错区,各民族在发展过程中以开放包容的姿态双向互动,通过文化互鉴与融合逐步消解冲突,共同塑造了多元一体的发展格局。

战国时期,赵武灵王推行“胡服骑射”改革,将原阳(今呼和浩特市东南)设为骑兵训练基地,通过吸收游牧民族的军事优势增强国力。他组建的“胡汉联军”不仅提升了战斗力,还推动了中原与边疆的民族交融。

秦汉时期,中原王朝通过大规模移民巩固边疆。仅公元前121年,汉武帝就“徙关东贫民处所夺匈奴河南地新秦中,七十余万口”,形成“民乐其处而有长居之心”的稳定聚居区。

汉元帝时期,匈奴“自言愿婿汉氏以自亲”,于是有了昭君出塞的佳话。包头地区出土的“单于和亲”“四夷尽服”瓦当,印证了双方的友好交往。

▲在包头郊区M47填土中发现“单于和亲”“单于天降”“四夷尽服”瓦当各一枚(图片来源:昭君博物院《西汉单于天降瓦当》)

与此同时,大量游牧民族内附中原:汉宣帝时,约有十万余匈奴人迁入农耕区;东汉光武帝徙南匈奴于今准格尔旗纳林地区,并使内附的乌桓“皆居塞内,布于缘边诸郡”,形成了各民族交错杂居的格局。

这种密切的共居关系推动了经济文化的密切交流,史载匈奴“尚乐关市,嗜汉财物”,而汉朝亦“尚关市不绝以中之”,久而久之,匈奴“皆亲汉,往来长城下”。

北魏时期,民族融合进入新阶段。孝文帝崇尚文治,积极学习中原王朝礼仪制度和祭祀制度,通过推行均田制、三长制,并实施改汉姓、提倡通婚、推广汉语等一系列改革,使鲜卑贵族主动接纳中原制度与文化,扩大了中华认同的范围。

▲呼和浩特市武川县坝顶遗址是北魏时期皇家大型祭祀场所,在形制上结合了中原王朝祭祀礼制和北方游牧民族祭祀传统。(图片来源:光明网)

隋朝时期,隋炀帝两次出塞北巡,途经乌兰察布、和林等地,有效加强了内蒙古地区与中原地区的联系,以至“无隔华夷,率土黔黎,莫不慕化”。

至唐代,突厥部落已开始从事农耕生产,“年谷屡登……菽粟有余”;回纥兴起饮茶之风,“岁送马十万匹”与唐朝交易茶叶和绢帛,形成了密切的经济共生关系。

辽朝时期,大量汉族北迁塞外,不仅为契丹带来了农耕生产技术,更传播了儒家思想和礼仪制度。这种文化交流的深度,从辽末契丹人参与科举考试可见一斑,如耶律大石就考中了天庆年间的进士。

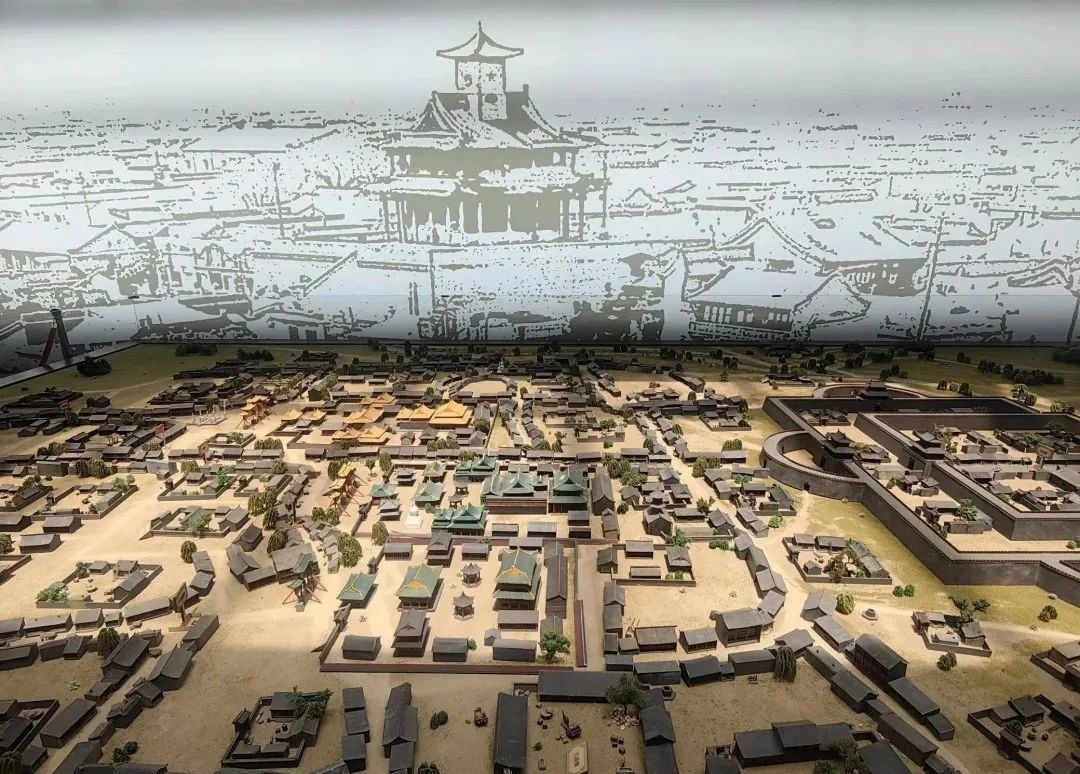

明清时期,民族交融进入新阶段。明代嘉靖至隆庆年间,约五万汉人迁居土默川地区,他们“架木为屋而居”,传授农耕技术,促使蒙古民众逐渐“弃毡包之制而住板升”。到清代,当地蒙古族已基本实现定居生活,这一转变足见民族交往交流交融的历史成效。

▲明代归化城模型。(图片来源:呼和浩特归化城展示馆)

纵观历史长河,内蒙古地区始终是各民族共同开发、共同生活的家园,其发展历程正是中华民族多元一体格局的生动写照。

(三)

祖国北疆安全稳定屏障

内蒙古作为我国北方重要的战略屏障,自古以来就是连接中原与北方各民族的重要纽带。这里地处“内联八省、外邻俄蒙”的特殊区位,在历史上始终扮演着维护国家统一和边疆稳定的关键角色。

近代以来,面对帝国主义侵略和民族危机,内蒙古各族民众在中国共产党的领导下团结一心、共御外侮。早在1923年,这里就诞生了第一批共产党人,革命的火种迅速燎原。1936年爆发的百灵庙战役,在中国共产党的领导下沉重打击了日寇“征服满蒙”的狂妄野心,谱写了可歌可泣的抗战篇章。

▲1947年5月1日,内蒙古自治区成立。这是内蒙古自治区政府成立大会结束后,自治区政府领导人骑马检阅内蒙古人民自卫军。新华社发

1947年,在决定民族命运的关键时刻,内蒙古各族民众坚定选择与祖国同呼吸、共命运,在中国共产党的直接领导下成立了我国第一个省级民族自治区,开创了民族区域自治制度的先河。70多年来,内蒙古自治区始终保持民族团结的光荣传统,被周恩来总理亲切赞誉为“模范自治区”。

新中国成立后,内蒙古自治区坚决贯彻落实党的各项方针政策,在农村土地改革、牧区民主改革和社会主义改造中取得显著成效。各族儿女团结奋斗、携手奋进,共同谱写了“最好牧场为航天”“三千孤儿入内蒙”“各族人民建包钢”等感人篇章和民族团结佳话,为建设祖国北疆献智献力。

进入新时代,内蒙古构建起党政军警民“五位一体”的强边固防体系,实现了边疆安宁、社会稳定、民族团结的良好局面。各族群众守望相助、同心协力,共生共荣、共建共享。

▲这是家住内蒙古呼伦贝尔的夏民山(前排右三)家的家庭合影。他家由回族、汉族、蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、满族共6个民族组成,45口人,三代同堂(2017年7月16日摄)。新华社记者 连振 摄

中华民族几千年的历史长河,见证了大一统格局下多元一体的发展历程。中原与边疆始终是血脉相连的有机整体,农耕文明与游牧文明交相辉映,共同铸就了灿烂的中华文明。

扎根中华文明深厚沃土,以科学历史观讲好中国故事,坚决破除西方中心主义的二元对立桎梏,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路,一切背离历史事实的谬误终将被彻底瓦解!

蒙公网安备: 15020402000092

蒙公网安备: 15020402000092