历史上的高句丽与中原王朝是什么关系?

发布时间:2025-07-02 10:41:09 作者:包头热力

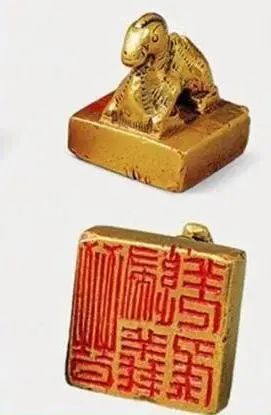

2025年4月,一方边长仅2.8厘米的“晋高句骊归义侯”马(驼)钮金印在香港拍出1079.7万港元,引发学界与社会的广泛关注。这枚历经1600余年沧桑的黄金印信,以其精湛的工艺、独特的历史价值,成为解开中原王朝与高句丽统属关系的关键锁钥,实证了高句丽是汉唐时期在中国东北地区的边疆政权,与中原王朝之间以密切的朝贡册封形式保持着稳定的统属关系。

然而有外国学者认为:虽然朝贡和册封制度曾一度是东亚世界中央王朝和地方藩国的内部政治秩序,但后来却逐步扩大发展成为国家间外交关系的一种形式,而高句丽在自己的控制圈内包容很多国家和势力集团。显然,这部分学者错误定位了高句丽的历史属性。

事实上,高句丽王作为中国中央政府册封的藩国,替中央政府统治高句丽地区的百姓,二者间就是中央与地方的政治统属关系。

2025年5月18日国际博物馆日,当“晋高句骊归义侯”金印回归吉林集安市博物馆时,不仅完成了文物的地理回归,更在历史叙事层面印证了一个核心命题:生活在白山黑水间的古代族群,始终是中华民族共同体中不可分割的组成部分。

▲“晋高句骊归义侯”金印。(图片来源:凤凰网)

(一)金印背后的政治密码

《汉书・西域传》记载:“自译长、城长、君、监、吏、大禄、百长、千长、都尉、且渠、当户、将、相至侯、王,皆佩汉印绶。”这段文字勾勒出两汉魏晋时期中原王朝经略边疆的政治智慧——以印信为纽带,构建起一套严格的垂直管理体系。

中原自秦代起就设有“典客”的职官,“掌诸归义蛮夷”。“归义”二字,既是对归附异族首领的政治认可,更是中原礼制向边疆的延伸。

“晋高句骊归义侯”金印的出土,为这一制度提供了鲜活物证。印文“晋高句骊归义侯”七字,以“晋”标明王朝正统,以“高句骊”界定治理对象,以“归义侯”确定政治等级。这种命名规则,与内蒙古凉城出土的“晋鲜卑归义侯”金印、甘肃西和出土的“晋归义羌侯”金印完全一致,印证了西晋对边疆民族政权的标准化管理模式。

▲“晋归义羌侯”金印。(图片来源:甘肃省博物馆官网)

▲“晋鲜卑归义侯”金印。(图片来源:内蒙古博物院官网)

正如《后汉书・百官志》所说,王朝四方边远地区的国王、率众王、归义侯、邑君、邑长,其下都设有丞,相当于中原的郡、县;《汉官仪》则载:普通官员的官印大小为一寸见方,而特定的官印大小为五分见方;王、公、侯的官印用金印,俸禄二千石的用银印,俸禄一千石以下的用铜印。这些官印绝非单纯的权力象征,而是中原王朝“以印统疆”治理理念的实物载体。

▲“汉归义羌长”铜印。(图片来源:中国国家博物馆官网)

▲“汉匈奴归义亲汉长”铜印。(图片来源:中国国家博物馆官网)

这方“晋高句骊归义侯”金印,其用88克黄金铸就的不仅是物质重量,更是历史和政治分量。其马(驼)钮造型与北京故宫博物院藏“晋高句骊率善邑长”铜印如出一辙:马鼻孔圆润、额部平齐、鬃毛隆起的写实风格,既体现西晋官印的工艺水准,更暗含“马踏边疆、四海归一”的政治寓意。

▲“晋高句骊率善邑长”驼钮铜印(图片来源:故宫博物院官网)

金印印文“疏可走马、密不透风”的篆刻艺术,是“以文治武”思想的视觉化表达。印钮采用“减地阳刻”工艺刻画马体毛,七道短横线看似随意,却与同期中原官印的纹饰体系完全一致。这种工艺上的统一性表明,高句丽并非游离于中华文明之外的“化外之地”,而是中原礼制辐射范围内的有机组成部分。

正如吉林大学考古学院教授王志刚所言:“金印以实物见证了西晋对高句丽的册封,弥补了文献记载的缺失。”

(二)史实为证:高句丽始终有中央政府“背书”

《三国志・高句丽传》记载:“汉光武帝八年,高句丽王(大武神王)遣使朝贡,始见称王。”这标志着高句丽被正式纳入中原王朝的朝贡体系。此后数百年间,从东汉到隋唐,中原王朝对高句丽的册封从未间断。

《宋书・高句骊国传》载,东晋时以琏(高句丽长寿王)为使持节,都统营州的军务以及征东将军、高句骊王、乐浪公。《新唐书・高丽传》亦载,唐太宗曾拜高句丽宝臧王为辽东郡王、高丽王。这些记载构成清晰的历史链条,证明高句丽始终处于中央政府的管辖之下。

▲中原皇帝册封高句丽王(AI制图)

考察历代中原王朝册封高句丽的情况可知,从公元32年东汉光武帝复册高句丽大武神王王号,至公元643年唐太宗册封宝臧王为“辽东郡王”,中原王朝对高句丽的正式册封近30次,封号涵盖“平州牧”“征东大将军”“辽东郡开国公”“护东夷中郎将”“太傅”等,涉及行政、军事、礼法等多个领域。

这种持续的制度性互动,绝非单纯的外交礼仪,而是中央与地方统属关系的生动体现。

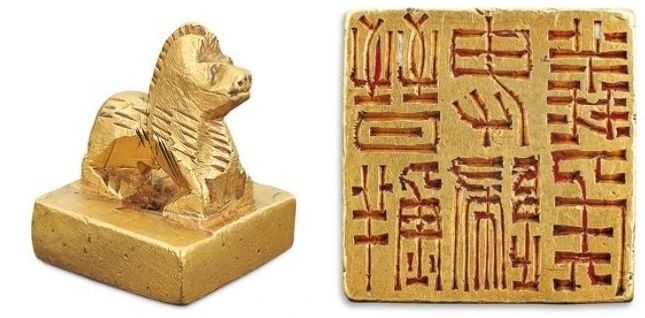

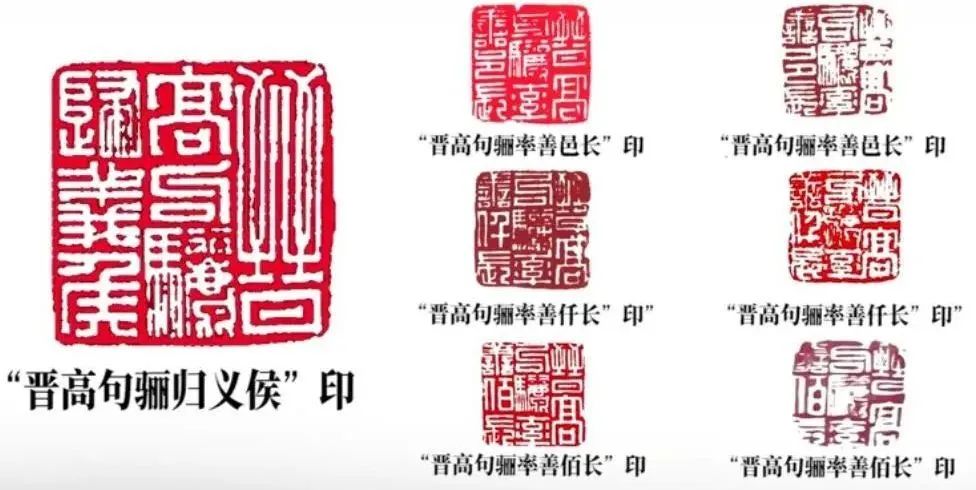

除“归义侯”金印外,目前出土的“晋高句骊率善邑长”“晋高句骊率善仟长”“晋高句骊率善佰长”等铜印,进一步揭示了中原王朝对高句丽的治理深度。

“率善”指“率领善民”,是始设于曹魏时期的授予边疆民族基层首领的官职,与“归义侯”共同构成从高层册封到基层管理的完整体系。这种自上而下的职官设置,使中原王朝的统治触角深入到边疆部族的社会肌理。

▲晋高句骊印印文。(图片来源:吉林日报网站)

值得关注的是,古代高句丽域内出土的中原货币、玉器、铁器等文物,与印信制度形成互证。集安高句丽遗迹中发现的五铢钱、白玉耳杯、弩机,表明经济交流与政治统属同步展开。这种“制度—物质—文化”的三维互动,构建起中原与高句丽不可分割的紧密联系。

(三)文明互鉴的历史现场

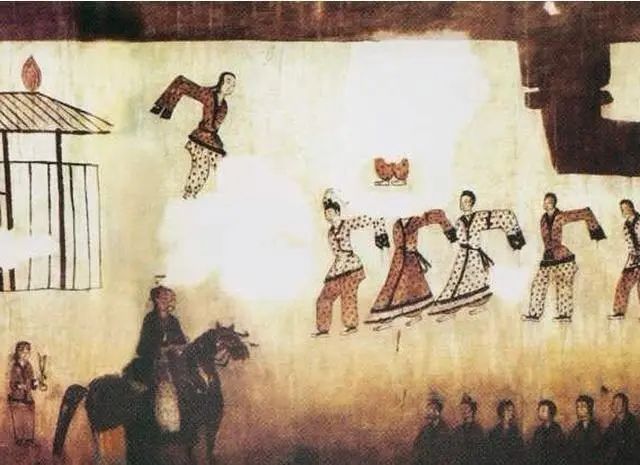

在艺术领域,高句丽古墓壁画中的宴饮图、狩猎图、乐舞图,无论是构图方式还是人物服饰,都呈现出鲜明的中原风格。

高句丽贵族舞踊墓的壁画中,舞者身着宽袖襦裙,与洛阳出土的魏晋陶俑服饰一致;角觝墓中壁画的摔跤场景,也与中原汉代百戏中的“角觝”表演别无二致。这些文化符号表明,高句丽并非孤立的“边疆政权”,而是中华文明多元一体格局中的重要部分。

▲舞踊墓壁画《舞踊图》。(图片来源:经济观察网)

语言文字是文化认同的核心标志。高句丽始终使用汉文,现存镌刻于晋义熙十年(414年)的高句丽碑刻“好太王碑”,全文以汉字书写,碑文中“恩泽洽于皇天,威武振于四海”的表述,完全沿用中原王朝的政治话语体系,彰显其文化心理的深度归附。

《晋书·慕容云载记》记载“祖父和,高句骊之支庶,自云高阳氏之苗裔,故以高为氏焉”,高句丽自以为中原上古帝王颛顼之后,明确表达对中华正统的认同。

▲好太王碑(图片来源:道中华资料图)

(四)高句丽的历史主权不容撼动

“晋高句骊归义侯”金印拍卖曾引发韩国财团竞购的传闻,虽最终由中国收藏家拍得并捐赠博物馆,但仍需清醒认识:文物背后是不容置疑的历史主权。

从《三国志》到《新唐书》的文献记载,从“归义侯”金印到“率善”系列铜印的考古发现,均明确指向一个史实:高句丽是中国古代边疆民族建立的地方政权,其历史属于中国边疆史范畴。任何对高句丽的历史文化解读,都必须尊重“中原王朝册封—边疆政权归附”的基本史实。

金印的回归,为铸牢中华民族共同体意识提供了鲜活教材。它以实物证明,早在1600年前,生活在白山黑水间的高句丽族群,已通过政治册封、经济交流、文化互鉴等方式,深度融入中华民族共同体。这种历史联系,不是单向的文化输出,而是双向的文明对话;不是暂时的政治联盟,而是持久的制度性统属。

▲位于吉林集安的高句丽贵族墓群(图片来源:道中华资料图)

“晋高句骊归义侯”金印不仅是一件文物珍品,更是一本打开的历史教科书。从更宏观的视角观察,汉晋时期的“归义金印”体系,与唐代的羁縻府州、元代的土司制度、清代的盟旗制度,共同构成中国历代王朝治理边疆的制度谱系。这种“因俗而治、和而不同”的治理智慧,彰显了中华文明包容万方的独特品格,也为当代处理民族问题、建设中华民族共同体提供了宝贵的历史镜鉴。

蒙公网安备: 15020402000092

蒙公网安备: 15020402000092